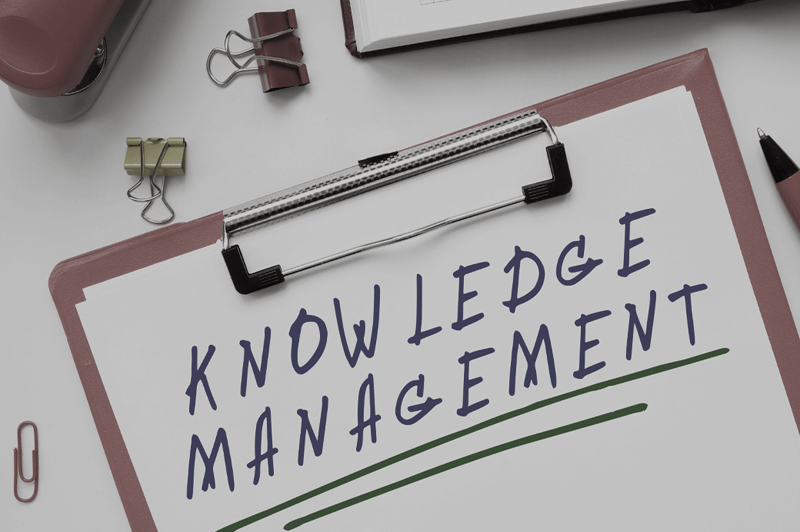

ナレッジマネジメントとは?

目的から手法、進め方など解説

- イノベーション

- 人材活用

- ナレッジマネジメント

技術革新や新しいビジネスモデルの考案が求められる昨今、社内のナレッジを活用するナレッジマネジメントを経営や組織・部門運営に取り入れることは欠かせません。そんなナレッジマネジメントに取り組みながらも、思うように情報が活用できていないというケースも多いのではないでしょうか。

そこで今回は、ナレッジマネジメントとは何か、という問いに応えるべく、目的からメリット、成功のためのポイントなどを解説し、本質に迫ります。

ナレッジマネジメントとは

ナレッジマネジメントとは、社員一人一人が持つ経験や知識、ノウハウなどの「ナレッジ」を社内で共有することで、新たな技術革新や生産性向上のために役立たせることを通じて、事業の成功および企業成長を目指す手法です。

特に自社の社員が長年の業務経験で培ってきた知識やスキルは企業にとっての大きな財産です。そのナレッジを十二分に活用することが、イノベーション創出のきっかけになると考えられます。

DXや働き方改革の推進が求められ、従来のやり方を変革していかなければならない時代です。そのような今、ナレッジマネジメントは重要な取り組みといえます。

ナレッジマネジメントの目的

ナレッジマネジメントは、組織内に存在する暗黙知(個人的な経験や知識、技能、洞察力など)を、形式知(文書化された情報やデータなど)に変換し、共有可能な形にすることを目的としています。

形式知は文書化された情報やデータなどの形で存在しているので共有可能である一方で、暗黙知はいわゆる熟練工が持つ経験やスキルのように言葉で表現されておらず、共有することが難しいという特徴があります。

ナレッジマネジメントのメリット

ナレッジマネジメントの目的である暗黙知を形式知に変換することで、以下のようなメリットがあります。

・高度な知的業務のパフォーマンスを高める

・組織全体の生産性・効率性を向上させる

・人材教育・育成を効率化する

・組織内のコミュニケーションを促進させる

ナレッジマネジメントが加速すると、複数のナレッジが組み合わされ、新しいナレッジ、画期的なナレッジ、高度なナレッジが生み出される可能性があります。これにより、企業の競争力を向上させるだけでなく、組織全体の生産性や業務効率化まで実現することができます。

また、人材育成や組織内のコミュニケーション活性化にも効果的です。学習に必要な基本情報をマニュアル化しておくことで研修にかかる時間を短縮しつつ、より具体的な事例に関しては社員同士で共有しあうコミュニケーションが生まれるでしょう。

ナレッジマネジメントを導入するメリットの詳細については、以下のコラムをご覧ください。

ナレッジマネジメントの構成要素

ナレッジマネジメントを進めるための主要な構成要素を「生成」「共有」「保存」「活用」の4つに分けて、どのように進めるかそれぞれ説明します。

ナレッジの生成

ナレッジの生成は、新しいアイデアやソリューションを生み出すプロセスです。これは、従業員や組織が経験から学び、研究や開発、イノベーションを通じて新しい知識を創造することを含みます。ナレッジの生成は、個人の直感や洞察から、チーム内でのブレインストーミング、組織全体の研究開発活動まで多岐にわたります。

ナレッジの共有

ナレッジ共有は、個人やチームが持っている知識を他の人々と共有するプロセスです。これには、会議、プレゼンテーションだけでなく、非公式な会話や社内ネットワーク、コミュニティの場などを通じて行われます。共有を促進するためには、オープンなコミュニケーション文化や適切な技術的ツールが必要です。

ナレッジの保存

ナレッジの保存は、組織内のナレッジを保存し、アクセス可能な形で保持することです。これには、データベース、文書管理システム、ウィキ、FAQ、などが含まれます。保存された知識は、時間が経っても失われず、人材育成を行う場合や、新規プロジェクトを行う際の基盤となります。

ナレッジの活用

ナレッジ活用は、保存された知識を実際の業務に適用し、組織の目標達成に役立てるプロセスです。知識は、意思決定の向上、問題解決、新製品開発、顧客サービスの改善など、さまざまな形で活用されます。活用が効果的に行われるためには、適切な知識が適切な時に適切な人に届くようなシステムやプロセスが必要です。

ナレッジマネジメントの手法

上述のような構成要素を押さえたナレッジマネジメントを進めるために、以下のような4つのアプローチがあります。

・ベストプラクティス型:経験値の高い社員の知識やノウハウを形式知化し、社内全体で活用する方法

・知的資本集約型:組織に蓄積された膨大な知識データを経営戦略に役立てる方法

・専門知識共有型:社員の専門知識をデータベース化し、すぐに検索・閲覧できるようにする方法

・顧客知識共有型:顧客とのやりとりや対応履歴をデータベース化し共有することで、最適な対応策を導き出す方法

それぞれ活用するためのポイントが異なるため、自社の状況に適した手法を選択するとよいでしょう。詳細については以下のコラムをご覧ください。

ナレッジマネジメントの基礎理論「SECIモデル」

上述のようなナレッジマネジメントの手法を選択するうえで、ナレッジマネジメントのプロセスを表すモデルとして「SECIモデル」と呼ばれる基礎理論も参考にするとよいでしょう。SECIモデルを取り入れることで、組織内の暗黙知を形式知に転換し組織全体でナレッジを共有・管理することで、新たな知識を生み出すことができると言われています。

SECIモデルには以下4つのプロセスがあります。

Socialization(共同化)

作業を直接見て学ぶといったプロセスです。言葉ではなく、体験を通じて暗黙知を共有していくものとなります。

Externalization(表出化)

暗黙知を図やテキストなどの形式知に変換するプロセスです。

Combination(連結化)

表出化のプロセスで変換された形式知と他の形式知を組み合わせて新たな知識を生み出すプロセスです。

Internalization(内面化)

連結化プロセルによって新たに生み出された形式知を自分のものとし、暗黙知へと変化するプロセスです。

ナレッジマネジメントのよくある課題

ナレッジマネジメントを実施するものの、差し当たって次のような課題に直面することが多くあるようです。

「データの共有」に留まっている

ナレッジマネジメントは「データの共有」といったレベルに留まってしまっているケースが多くあります。社内に散在するデータを1箇所に集めて形式を揃え、整理してデータを検索できる状態にするところまでは大変な労力が必要です。それもあってか、データ共有や検索できた段階で安堵してしまい、その時点を一旦のゴールとしてしまっていることはよくあります。

その原因として、ナレッジマネジメントの本質の理解がされていないことが挙げられます。

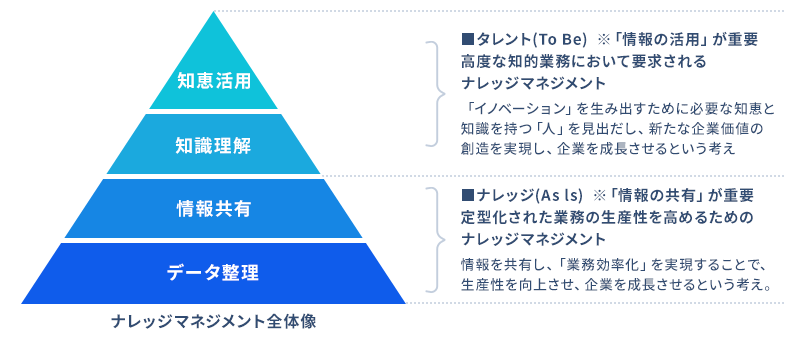

上記の図は、ナレッジマネジメントを表したものですが、一般的には、ピラミッドの下の2ブロックの「データ整理」「情報共有」までに留まっています。また、データが膨大で検索することが難しいなど、その取り組みが実際に運用されているかという点では、そこも不十分なケースも散見されます。

しかし、本当の意味でのナレッジマネジメントは、上の2ブロックの「知識理解」「知恵活用」まで行ってはじめてできたといえます。このことを理解して環境整備と社内周知を行っていくことが、課題解決への一歩となるのではないでしょうか。

暗黙知がデータ化されていない

ナレッジマネジメントで取り扱うナレッジには、大きく暗黙知と形式知の2種類があります。

暗黙知は、いわゆる熟練工が持つ経験やスキルのように言葉で表現されていない知識です。一方、形式知はすでに言葉で表現され、文書になっているもので、マニュアルやレポートなどが挙げられます。

ナレッジマネジメントの際に、暗黙知が除外されているケースがありますが、暗黙知こそ大きな価値があると考えられます。まずは暗黙知を見極め、形式知にする必要があります。

社内でナレッジマネジメントの意識が低い

社内でナレッジマネジメントがなかなか浸透しないという課題です。ナレッジマネジメントは、経営層にとってはメリットが大きくても、社員一人一人にとってはメリットが感じにくいことが原因と考えられます。

職種別に見るナレッジマネジメントの課題

職種別におけるナレッジマネジメントの課題と解決策をご紹介いたします。

営業

営業部門は、各営業担当がクライアントの情報を持っているケースが多く、商談の内容が不透明になりがちな職種です。属人化が当たり前になってしまうと担当者にしか対応できない事態が起きたり、担当者が異動や退職をする際に引き継ぎが上手くいかなかったり、トラブルに発展することもあります。

また、新規開拓を行う際は、市場動向や競合他社の強み弱みなど、変化し続ける情報を把握しなければなりません。しかし、実際は顧客情報の管理など目の前の業務に追われ、既存顧客のフォローに時間を取られ、情報の収集に時間を割けないという声が聞かれます。

このような課題に対して、属人化を防ぎつつ、営業部門全体で必要な情報を共有できている仕組みを構築することが求められます。

>営業ナレッジマネジメントとは?営業組織の課題を解決する仕組みを解説

コンサルタント

コンサルタントは膨大な情報の中から必要な情報を効率的に収集する必要があるため、情報が整理されていない場合、同じ調査を繰り返し行ってしまうなど業務効率が下がってしまいます。また、情報の収集に加えて収集した情報を適切な形で活用できることが求められるため、組織内のコンサルタント同士の情報交換も必要となります。

商品開発

商品開発では、必要な知識や情報は多岐にわたるため効率的に情報が収集できるようにデータを整備する必要があります。また、個人が持つ属人化された知識や経験がなかなか組織内に浸透しないといった課題もあります。

優秀な人材の暗黙知を形式知へと転換し、組織内のメンバーが活用できる体制を構築することが重要です。

>商品開発におけるナレッジマネジメント│直面する課題と解決策

医師、看護師

看護師におけるナレッジマネジメントの課題としては、忙しい日々の中で業務が属人化してしまい、ナレッジが形式化されにくいことが挙げられます。なのでまずは形式化できる業務はマニュアルなどにまとめるなどの整備が必要となります。

医師、看護師間におけるナレッジマネジメントの課題としては、常に新しい治療法や医療技術が開発される中で知識の格差が生じてしまうことがあります。組織全体での知識の均一化を図るために、ナレッジツールでの情報共有、セミナーの開催・受講を行い知識をアップデートしてくことが重要となります。

ナレッジマネジメントを成功させるためのポイント

ナレッジマネジメントを推進するうえで、成功させるためのポイントは以下の通りです。

目的を明確化する

どんなプロジェクトにおいても、始めに目的を設定するはず。ナレッジマネジメントをスムーズに進めるためにも、導入に際する目的をまず明確にしましょう。社員の声もヒアリングしつつ自社の抱える課題を洗い出して、ナレッジマネジメントによって何を解決したいか、目指したいものは何か、目的を明確に具体的に言語化してください。

「データ」だけではなく「人」に焦点を当てる

単なるデータ共有だけでは、それぞれのデータに込められた「人」が辿ってきた経験や込められた想いや思考の過程までは伝わりません。そのため、ナレッジマネジメントで「知恵」を活用するためには、データを作った人材、そしてその知恵を活用する人材が重要になってくると考えられます。

人の思考過程を含んだナレッジマネジメントは、言い換えれば「タレントマネジメント」と呼ぶことができます。タレントマネジメントは本来、人事的な意味で使われることが多いですが、ここでは「タレント=能力・知見を持つ人材」という意味合いとなります。本来、ナレッジマネジメントは、「ナレッジ」を共有し、タレント同士を交流させ、組織的に育成することにあります。例えば、熟練工の技術であれば、その技術の具体的な工程だけでなく、その熟練工がなぜ、どのような思いでその技術を採用するに至ったのかという思考のプロセスをナレッジと人材のセットで共有するということです。

このようにナレッジとタレントを結びつけることによって、タレントとナレッジ、タレントとタレントがつながることで、初めて技術革新や新しいビジネスモデルの開発が可能になるのではないでしょうか。

ナレッジの蓄積~共有~活用を実行しやすい環境を整備する

担当者は、社員がストレスなくナレッジを提供できる、かつ活用できるように導線を用意する必要があります。

具体的には、ナレッジを共有する際に使いやすいテンプレートを作成すること。ナレッジを蓄積するときに対応するべきルール、盛り込むべき内容などを整理します。経験がない業務のナレッジルールを決める場合は、経験者へヒアリングします。

ナレッジマネジメントに適したツールを導入する

ナレッジマネジメントを促進するためには、専用のツールの導入が有効と言えます。ただ、業界や業種、組織よって導入するべきツールは異なります。代表的なものとして「ヘルプデスク型」「知的資本集約型」「専門知識共有型」「顧客知識共有型」と4つのタイプがあるため、それぞれの特徴を理解して自社に適した製品を選択するとよいでしょう。

目的に応じて、以下のような導入事例が挙げられます。

・クラウド型の情報共有ツールやデータベースを導入することで、従業員間の情報共有を円滑にし、知識の活用を促進する

・AIを活用した自動タグ付けや検索機能を備えたツールを導入することで、必要な情報を素早く見つけ出すことが可能になる

・知識と知識を持つ人材を管理することができるツールを用いることで、知識の把握や組織内での共有が容易になり、意思決定のスピードアップにも寄与する

まとめ

ナレッジマネジメントは、今後、企業が成長していくに当たって、非常に重要なの取り組みの一つといえます。まずはナレッジマネジメントの本質を理解した上で、環境や体制づくりと社内啓蒙を実施してみてはいかがでしょうか。

多くのナレッジマネジメントツールがある中で、ナレッジの収集から活用まで見越したおすすめのツールとして、「saguroot」があります。

sagurootは、情報検索の効率化と、データ共有をきっかけにした社内のコミュニケーションと新しい価値の創造を支援するデータ・ドキュメント活用を目的にしたナレッジマネジメントツールです。AIによりファイル内のテキストや画像を検索でき、情報を探す時間が大幅に削減されます。また、資料要約機能もあり、目的と合致した資料かどうかを直感的に判断することも可能です。sagurootの詳細は以下の資料よりご覧ください。