ナレッジ共有とは?

成功させる方法やポイントを解説

- イノベーション

- 人材活用

ナレッジとは、社員が仕事を行う中で体得した知識やノウハウのことであり、ナレッジ共有は言葉通り、そのような知識を組織全体で共有することです。個人の経験値は言語化されないことも多いですが、それを言語化・可視化して、他社員でも理解できるようにすることで、ナレッジ共有が可能になります。

では、なぜ個人の知的財産をシェアすることが大切なのでしょうか。ナレッジ共有を進めるための手法はどのようなものがあるのでしょうか。本コラムでは、「ナレッジ共有」をメインテーマとし、概要から成功させるための具体的な方法やツールなどを解説します。

ナレッジ共有とは

そもそもナレッジとは、情報や経験を元に獲得した知識や理解のことを指します。単なる情報やデータとは異なり、実際に使用したり活用することで意味が生まれ、より深い理解に変わります。

ナレッジ共有とは、このノウハウをチーム内や組織全体で共有することです。ナレッジ共有が上手くいくと、社員のスキルが全体的に底上げされたり、組織としての生産性を高めたりできるようになります。なおナレッジとは単純に用語を解説する辞書のようなものではなく、専門分野における経験や有益なテクニック、問題解決のための実践的な知見も含む概念です。

共有すべきナレッジ

ナレッジには、「暗黙知」と「形式知」の2種類が存在します。

暗黙知:個人の感覚や経験に基づいた知識やスキル

形式知:誰でも理解できるような形式で表現された客観的な知識

もう少し詳しく説明すると、暗黙知は勘やセンス、コツなども含まれ、周囲に言葉で伝えるのが難しいものを指します。特定の顧客に対応するスキルやこれまでの経験で磨かれたデザイナーのセンスなどが該当します。

一方で、形式知は、文章や図解、数値などで記述され、特定のタスクや問題をどのように解決するかを明確に示したマニュアルや研修資料などが該当します。

>暗黙知と形式知とは?暗黙知を形式知に変換するメリットと手法

ナレッジ共有とは、この暗黙知と形式知に変換することともいえます。暗黙知を形式知化する手法として「SECIモデル」が知られており、Socialization(共同化)、Externalization(表出化)、Combination(連結化)、Internalization(内面化)という4つのプロセスで構成されています。この方法の詳細は以下よりご覧ください。

ナレッジ共有のメリット

ナレッジ共有を行うことで、以下のようなメリットがあります。

・組織全体の業務効率化や生産性向上に繋がる

・イノベーションを促進できる

・リスクを把握し、回避できる

・パフォーマンスを高める

・人材教育や育成の効率を上げられる

・業務の属人化を防げる

・組織内のコミュニケーションを促進させる

メリットの詳細については、以下の記事で解説しています。

ナレッジ共有の種類

ナレッジ共有は、組織内の知識を共有し、効率的な意思決定やイノベーションを促進するために重要です。ナレッジの共有目的別に分類し、具体的な共有方法をご紹介します。

教育・トレーニング

新入社員や異動した社員向けに必要なスキルや知識を伝えることで迅速な業務適応を支援します。代表的な共有方法は以下の通りです。

・ワークショップやセミナー

・Eラーニング

・マニュアルや教育資料の配布

ベストプラクティスの共有

効率的な作業方法や社内での成功事例を共有することで、組織全体のパフォーマンスを向上させます。代表的な共有方法は以下の通りです。

・定期的なチームミーティングや報告会

・社内ニュースレターや掲示板

イノベーションの促進

異なる部門やチーム間でアイデアを共有し、新しい製品やサービスの企画を行います。代表的な共有方法は以下の通りです。

・ワークショップ

・ブレインストリーミング

・社内コンペ

プロジェクトマネジメント

プロジェクトの進捗や成果を共有することで、関係者間の調整を図り、リスク管理を行います。代表的な共有方法は以下の通りです。

・プロジェクト管理ツール

・プロジェクト進捗ミーティング

問題解決

問題発生時の原因分析や解決策を共有することで、同様の問題の再発防止や迅速な対応を可能にします。代表的な共有方法は以下の通りです。

・FAQシステム

・ナレッジマネジメントシステム

・問題解決に向けた会議

組織文化の醸成

組織のビジョン、価値観、行動規範を共有することで、一体感を醸成し、組織文化を育成します。代表的な共有方法は以下の通りです。

・社内イベントや社員総会

・社内報やポータルサイトでの情報共有

・社内SNS

ナレッジ共有の重要性と目的

ナレッジ共有が重要だとされている理由を5つご紹介します。

生産性を向上させるため

限られた労働人口、労働時間で生産性を上げるためには、業務の効率化が必須です。優秀な社員やベテラン社員が保有しているナレッジ共有ができていると、従来と同じ業務にかかる時間や労力が削減でき、別の集中すべき業務にリソースを割けるようになるので、生産性の向上が見込めます。個人のパフォーマンスもアップするので、会社全体でもいい影響が出るでしょう。

リスクを軽減するため

ナレッジ共有は、成功事例から共通点を見出すとともに、これまで気づかなかった要因や改善点を発見して失敗を減らすという視点でも有用です。小さなものから深刻なものまで、過去に過ちが起きてしまったことは、どこの会社でもあるはずです。そのときの状況、原因、改善策などをきちんと共有すれば、同様の失敗は起こりにくくなります。失敗してしまった場合に、原因を振り返る習慣が付くのもビジネスにおいては非常に大切なことです。

他部署との連携強化のため

他部署とのスムーズな連携を構築することもナレッジ共有を行う理由です。ナレッジ共有ツールを使えば、部署や業務内容、職種の括りに関係なく情報へアクセスできるようになるので、社内全体でのコミュニケーションが活性化するでしょう。他部署のノウハウが業務のヒントになることも考えられますし、いままでとは違う新鮮なアイデアが生まれるかもしれません。

業務の属人化を防ぐため

個人だけがその業務に関する知識やノウハウを持っていると、その社員が不在になった際、誰も業務を進められなくなるという事態が発生してしまうかもしれません。特に業務の専門性が高い場合、属人化が加速する傾向があります。ナレッジを共有する際には、どの業務がボトルネックになりやすいか、具体的なノウハウ、注意点などを詳しく伝えることが大切です。

人材の流動性が高くなり、業務の引き継ぎ機会が増えているため

業務の引き継ぎには、一貫した知識の継承が必要です。担当者の解釈によって伝えることがバラバラでは、品質や効率にばらつきが出てしまいますが、ナレッジ共有の仕組みが整備されていれば安心です。常にナレッジ共有がされている状態であれば、優秀な社員が退職しても知識や技術が失われることはありません。疑問や不明が出たときにもすぐに確認できるので、引き継ぎの負荷も少なくなります。

ナレッジ共有が難しいとされている理由

ナレッジ共有の取り組みを行ってはみたものの、なかなかうまくいかないケースも珍しくはありません。ナレッジ共有が難しいとされている理由を説明します。

そもそも社内にナレッジ共有の文化がない

会社からの指示を受けて、ナレッジを共有しようとはするものの、社員、部署同士が競い合っている組織の場合、自分がせっかく苦労して身に付けたナレッジを簡単に他の人に共有したくないという考えが浮かぶ可能性も考えられます。

ナレッジが暗黙知となっている

暗黙知とは個人の感覚や経験に基づいた言葉で伝えるのが難しいスキルのことを指しますが、共有しようとしているナレッジが暗黙知である場合は、ナレッジの共有が難しい場合があります。

社員同士の知識に格差がある

ナレッジを発信する側と受け取る側とで知識に差がある場合、必ずしもすべての人に対して発信した内容が正しく伝わっていない可能性があります。

ナレッジが大量にありすぎて必要な情報が見つからない

蓄積されたナレッジが大量にある場合、社内で適切に管理されていなければ、仮に欲しい情報がどこかに存在していたとしても、すぐに見つけ出すことができません。

また、仮に見つかったとしても探すのに膨大な時間がかかってしまうこともあります。

ナレッジが古いままになっている

共有されたナレッジが更新されておらず、情報が古いままの状態で放置されている場合があります。

ツールやシステムの検索性が良くない

ナレッジを管理するツールやシステムを導入する場合でも、検索機能が良くない場合は、なかなか欲しい情報にたどり着くことができない場合があります。

管理しているファイル名だけでなく、ファイル内のテキストや画像も含めた検索ができるツールを選定すると良いでしょう。

ナレッジ共有の方法

ナレッジを共有する方法をいくつかご紹介します。

社内勉強会、セミナー、ワークショップなどを開催する

社内勉強会やワークショップでは、その場にいる全員がそれぞれの知識をインプット・アウトプットし合う傾向があります。また、社員が求めているスキルに合わせてピンポイントなテーマを柔軟に設定することもできます。業務では接点のなかった社員同士の接点が生まれ、コミュニケーションの範囲が広がることもメリットです。

ナレッジ共有・活用の文化を作る

ナレッジを共有することが、個人ひいては会社の業績を左右することを理解してもらうように努めることも重要です。共有がどのように役立ったかという具体的な成功例を示すことで、社員のモチベーションを高めることも効果的です。共有する行為そのものを評価したり、報酬の対象とする仕組みまで構築できれば、積極的な共有を促すことができます。安心して意見やアイデアを出せる心理的安全性は不可欠です。

マニュアルや手順書を作成する

マニュアルを作成できるソフトウェアがあります。マニュアル作成ツールを使うメリットは、情報共有のフォーマットを統一できることです。基本的に誰でも簡単に入力できるものなので、気軽にナレッジ共有に取り組めるでしょう。マニュアルを作成したあとの運用や管理がスマートフォンでできるものも多く、ナレッジを広く共有するための1つのやり方です。

チャットボット

AIを活用して、社員からの問い合わせ対応を自動化するチャットボットもあります。例えば各種資料をチャットボットに登録しておけば、すべての営業パーソンがいつでも最新資料を確認できるといったことや、営業マンのナレッジや事例を集約しておくことで、会社としての営業品質を担保できるといったことが挙げられます。社内でよく寄せられる問い合わせなどもチャットボットに回答してもらえれば、無駄なやりとりが削減されます。

ナレッジ共有ツールを使う

ナレッジ共有ツールにはたくさんの種類があります。成功事例の共有、専門知識の共有、知的資産の共有、顧客情報の共有など、何に関する情報をシェアしたいかによって取り入れるべきツールも変わってきます。自社のシステムや社風などを鑑みて、各ツールの特徴やメリットを把握した上で、ふさわしいものを選択してください。

>社内にナレッジを蓄積・共有する方法|メリットからよくある課題まで解説

><目的別>最適なナレッジマネジメントツールの選び方をご紹介

ナレッジ共有を成功させるポイント

「ナレッジ活用」まで見越して仕組みを構築する

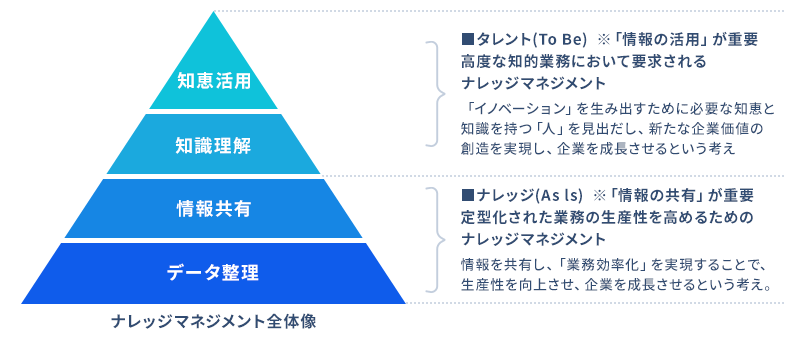

ナレッジマネジメントには、データ整理→情報共有→知識理解→知恵活用という4つの段階があります。このうち前半の2つはナレッジ共有、後半の2つはナレッジ活用を意味します。

もちろんナレッジ共有の制度を整えることで、組織内のコミュニケーションはスムーズになり業務の効率化を図ることができます。しかし、これだけでは定型化された業務以上の対応は難しく、より高度な知識を必要とする知的業務においては、ナレッジを活用することが求められてくるのです。

そのため、ナレッジ共有だけをゴールにするのではなく、ナレッジが活用されることを最終的なゴールに設定し、ナレッジが活用されるような環境・仕組みづくりを行うとよいでしょう。

ナレッジ共有の推進者を決める

ナレッジ共有を始める際は、ナレッジを管理し、共有を推進する部署や担当者を決めるとよいでしょう。ナレッジ共有におけるルールやマニュアルの作成、ツール説明、ナレッジ共有の振り返り、改善策の実行などが必要となるため、その旗振り役が重要です。

推進者は、社内全体の定着を図るために、社員だけでなく、部署のマネージャーに対する働きかけも求められます。各現場を細かく把握することが難しい場合は、部署のマネージャーの力を借りて、ナレッジ共有を推進していきます。

ナレッジ共有の文化を作る

ナレッジ共有が難しい理由として上述したように、いざナレッジ共有に着手し始めたものの、社員の納得度が低く、心理的な抵抗でなかなか推進しない可能性があります。

ナレッジ共有において、ルール制定やツール導入などの仕組みを構築することも重要ですが、ナレッジを自発的に共有し合う文化を作り上げることも重要です。推進者自身が、積極的にナレッジ共有の重要性を訴え、実践する姿勢を示すことが求められます。また、共有の価値を理解し、積極的に参加する社員を評価・奨励する制度を設けることで、全体のモチベーションを高めることができます。

ナレッジ共有におすすめのツール

多くのナレッジ共有ツールがある中で、ナレッジの共有から活用まで見越して、ナレッジを持つ人材を見つけることに優れたおすすめのツールとして、「saguroot」があります。

sagurootは、情報検索の効率化と、データ共有をきっかけにした社内のコミュニケーションと新しい価値の創造を支援するデータ・ドキュメント活用を目的にしたナレッジマネジメントツールです。AIによりファイル内のテキストや画像を検索でき、情報を探す時間が大幅に削減されます。また、資料要約機能もあり、目的と合致した資料かどうかを直感的に判断することも可能です。sagurootの詳細は以下の資料よりご覧ください。

まとめ

自分が経験を積むことで得てきた知識やノウハウを、なぜ周囲に共有しなければいけないのか。個人の業績が大きく評価されるような企業では、ナレッジを積極的に共有したくないという社員がいることすらもあります。しかしAIが世界中のビジネスシーンを日々塗り替えており、変化のスピードが加速している現在では、そのような考え方では立ち行かなくなるでしょう。一人ひとりが能力を最大限に発揮し、組織が一丸となって前進していく。会社の価値を最大化するためにもナレッジ共有は必須の時代だと言えます。

sagurootは、ファイル形式を問わず横断的な一括検索が可能で、ファイル名だけではなく、ファイル内のテキストや画像まで含めて検索できるナレッジマネジメントツール。さらに、任意のジャンル分けと組み合わせることで価値あるファイルを見つけ出すことが可能で、効率的なナレッジ共有をサポートします。